师心如风育新苗 科教融合铸匠魂

时间:2025-07-17 15:51:57 来源:搜狐网

当科教兴国战略在新时代沃土中深植根系,一批深耕教育一线的科研工作者正以创新实践勾勒人才培养的新图景。北京林业大学生物科学与技术学院教授袁峥嵘,便是其中以"科教融合、协同育人"模式破题的探索者。在动物基因组学与生物信息学领域深耕多年,将科研创新与人才培养深度耦合,让实验室的"真题"成为学生成长的"养料",用跨学科思维为青年科研者打开视野,在树木树人的育人征程中,书写着"知山知水,树木树人"的北林篇章。

科教融合:让科研"真题"成为育人"活教材"

在国家大力推进"科教融汇"的政策导向下,科研项目对人才培养的潜在价值愈发显著。国家自然科学基金"单细胞多组学整合解析麝鼠香囊腺发育和泌香功能"等国家级或省部 级科研项目被拆解为数十个"科研小课题",成为本科生实践的"练兵场"。

把前沿科研转化为教学资源,才能让学生在真刀真枪中练就本领。这种育人理念在学生宋丰成的成长轨迹中得到生动印证,大一便参与了麝鼠肠道微生物研究项目。从查阅文献到设计实验,从数据采集到成果分析,全程浸润在真实的科研实践过程中。"真题真做"的模式,让原本对专业知识感到迷茫的他,迅速找到学术兴趣点,不仅学习成绩显著提升,更以第一作者身份在国际期刊发表研究成果,并在"挑战杯"竞赛中斩获奖项。

这种双向赋能的培养模式,催生出科研与教学的良性循环。袁峥嵘团队通过多组学技术攻关麝香酮生物合成难题,提出的"肠道微生物-睾丸轴"假说为野生动物生殖生物学研究提供新视角;而本科生与研究生协同参与的科研项目,更成为团队突破技术瓶颈的"智囊团"。当科研项目成为育人载体,实验室便成了最好的课堂,而学生的创新思维则为科研注入新鲜活力。

数智赋能:跨学科思维打开科研新维度

在人工智能与生命科学交叉融合的时代浪潮中,学科思维对科研创新的重要性日益凸显。作为动物学学科教授,引导学生跳出学科藩篱,主动拥抱计算机技术、AI大模型等前沿领域,这种突破传统的育人思路,在徐义舒等学生的科研实践中结出硕果。

面对癌症研究中的铜死亡机制难题,本科生团队自主学习编程,开发出高效处理庞大数据的程序,对33种人类癌症与1189个铜死亡相关基因展开泛癌分析。他们构建的世界首个铜死亡泛癌数据库CuPCA已获软件著作权,并在国际权威生物信息学杂志发表科研成果,相关成果同时斩获全国大学生生物实验设计竞赛三等奖等多项荣誉。徐义舒如今已考入加州大学伯克利分校计划继续深造,回顾科研启蒙之路,正是多学科融合思维,让她体会到用AI技术破解生物医学难题的创新乐趣。

师心如风育新苗 科教融合铸匠魂

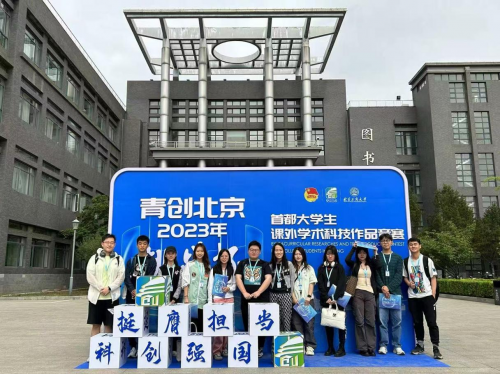

团队成员参加“青创北京”2023年“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛

这种跨学科培养模式,暗合国家对"复合型人才"的培养要求。在教学中融入生物信息学、大数据分析等前沿内容,让学生在掌握传统动物学知识的同时,具备应对交叉学科挑战的能力。创新培育的探索,开阔了学生的眼界,提高了他们的科研积极性。学生团队不仅在国际期刊发表多篇研究论文,更将技术成果应用于经济动物资源开发等实际场景,实现了从理 论创新到产业服务的价值转化。

成长领航:从学业指导到人生引路的全程陪伴

育人如树木,既要培其根,更要导其向。教师的职责不仅是传授知识,更要成为学生成长路上的"引航人"。面对大三学生郑然希对就业或考研的焦虑,袁峥嵘鼓励其参与大学生志愿服务西部计划,并全程指导面试筹备与教学实践。如今在内蒙古支教的郑然希,在基层教育中找到了奋斗方向,并将在支教结束后加入科研团队继续深造。

师心如风育新苗 科教融合铸匠魂

袁峥嵘教授参加“甘肃夏河牦牛藏羊科技小院”揭牌仪式

这种全程化的"成长领航"理念,体现在对学生的全方位关怀中。从专业认知到职业规划,为学生定制个性化培养方案;带领学生开展生物育种科普与生态文明教育,让学术研究与社会服务紧密结合——团队开展产业服务与科普讲座,提供专业建议,建设科技小院开展"三下乡"活动,开发公共数据平台,创建科普公众号传播生物育种与生态损害鉴定知识。引导学生下到基层、走进群众,在实践中找到自己的未来的发展方向。有不少学生将个人发展与国家需求相结合,选择投身科研攻关、乡村振兴等领域。

桃李成蹊:创新育人模式结出丰硕成果

十年育树,百年育人。在创新育人实践中,人才培养与科研创新两端收获累累硕果。袁峥嵘讲授的《动物生理学A》课程,获批首批国家级线下一流本科课程,该课程结合北林优势与行业特色,优化课程内容,增加野生动物鉴别等知识,培养学生野生动物种群动态分析与生态环境损害评价能力。在指导学生发表的SCI论文中,12名本科生以第一作者身份登上国际舞台,培养的学生先后进入耶鲁大学、清华大学等顶尖院校深造,科研能力获业界高度认可。大学生自主创新实验室实践教育:面向生物类创新型人才培养模式的研究与实践,相关教学改革成果获北京市高等教育教学成果二等奖。

在科研领域,参与科技创新2030“农业生物育种”重大项目,团队以基因编辑技术等技术与方法创制肉牛育种新材料,构建多单位协同的"生物育种"平台,承担"十四五"国家重点研发计划等项目,在《Nature》子刊等期刊发表60余篇科研论文,获批国家发明专利2项,软件著作权5项等。

团队积极投身乡村振兴,将科研成果应用于地方产业发展,主持建设"甘肃夏河牦牛藏羊科技小院",入选首都高校服务乡村振兴团队,开展品种资源挖掘与科普宣传,通过联合攻关助力产业升级,“科兴藏牧”初见成效,形成"政产学研用"协同机制,培养基层科技人才,产生广泛示范效应。

师心如风育新苗 科教融合铸匠魂

袁峥嵘教授在甘南州开展 “牛繁殖生理基础及实用繁殖技术” 基层培训讲座

从实验室到讲台,从科研攻关到人才培养,导师以"师心似风"的温润与坚韧,在科教融合的道路上笃定前行。当学生们带着跨学科的思维、扎实的科研能力走向更广阔的舞台,当一项项科研成果转化为服务国家需求的实际效能,育人者正以实际行动诠释着新时代高校教师的使命——让每一粒种子都沐浴科研之光,让每一棵幼苗都成长为担当民族复兴大任的栋梁之材。这或许正是对"树木树人"北林精神最生动的诠释。(北京林业大学教授 袁峥嵘)

责任编辑:柯鹏

https://life.china.com/2025-07/16/content_462899.html

编辑:王俊杰 审编:益审核

中国公益快讯客户端

扫一扫掌握更多资讯

最新最热

公益资讯

订阅栏目

效率阅读

视频直播

影音随行

-

贵州首个鸟类主题科教基地落户威宁草海

发布时间:2026-01-21 16:09 -

湖北鹤峰:山区小县办出“大教育”

发布时间:2026-01-14 14:47 -

创新科创教育 让更多公众参与科学共创

发布时间:2026-01-07 15:26 -

科教融合助力教育创新

发布时间:2025-12-24 15:17 -

当科学教育加入AI“大脑” 中小学生课堂再上新

发布时间:2025-12-17 15:50 -

AI赋能青少年科学教育新路径

发布时间:2025-12-10 15:26 -

安徽淮南:科学教育有了文化味

发布时间:2025-12-05 11:31 -

让科学之花在山区绽放

发布时间:2025-11-26 14:52 -

数字赋能育新苗 科学教育启新程

发布时间:2025-11-25 14:26 -

中小学科学教育大会在珠海举办

发布时间:2025-11-20 14:52

网友评论