戏曲·襄武秧歌 | 山西地方戏曲中最具影响力的剧种之一

时间:2021-03-24 11:31:39 来源:文旅中国

襄武秧歌由于同时产生于襄垣、武乡两地而分别称为“襄垣秧歌”和“武乡秧歌”,两者同源同流,因此民间习惯称之为“襄武秧歌”。

襄武秧歌于清代中期出现,形成于同治、道光年间,发展完善于19世纪后半期,抗战时期达到鼎盛,新中国成立后几经波折顽强地生存下来,主要流行于山西的“上党十九县”,即包括今天的潞城市,高平市,长治市的襄垣、武乡、沁县、沁源、黎城、平顺、壶关、长治县、屯留、长子,晋城市的阳城、沁水、泽州、陵川及晋中市的榆社、左权、和顺。革命战争年代曾活跃在整个晋冀鲁豫边区以及周边的部分县区。

襄武秧歌是山西地方戏曲中最具广泛影响力的剧种之一,它从社火秧歌即地圪圈秧歌发展为行当唱腔齐备的舞台戏曲艺术,是山西戏曲艺术发展的鲜活标本,具有多元化的学术价值。

襄武秧歌的唱腔音乐,既有高亢激越的曲调,又有悠扬婉转的旋律,它是在当地的说唱艺术、民间歌舞的基础上,吸收西火秧歌、上党梆子和上党二簧的可取部分,逐渐兴盛发展起来,并发展为具有8种基本板式和多种辅助板式的地方戏。

襄武秧歌的戏剧角色,早期以“三小”即小生、小旦、小丑为主,后在此基础上增加须生、青衣、花脸等行当。讲究唱工和做工,道白以上党方言为主。角色行当中丑角较为发达,几乎戏戏有丑角。丑角戏是襄武秧歌的主要艺术特征之一。它的表演形式以及化妆、服装等,具有简朴化和生活化的特色。所有剧目多从家庭、社会生活两方面提取素材。通过简单明了的情节,质朴风趣的语言,生动形象的表演,展示普通民众的喜怒哀乐,深受广大观众喜爱。

襄武秧歌的传统剧目以反映农村生活、民间故事为主。其中,襄垣秧歌传统剧目共有239本,现代剧目157本。传统代表性作品有《摘豆角》《土地堂》《观灯》《洞房装疯》《玉凤配》《赵兰英进京》《韩玉娘》等等。现代戏代表性剧目有:《换脑筋》《劝荣花》《李有才板话》《李来成家庭》《小二黑结婚》等。

(图片源自网络)

编辑: 审编:admin

中国公益快讯客户端

扫一扫掌握更多资讯

最新最热

公益资讯

订阅栏目

效率阅读

视频直播

影音随行

-

“享趣廊坊”群众艺术嘉年华开幕

发布时间:2026-02-11 17:24 -

艺术之光点亮古村

发布时间:2026-02-04 15:35 -

酒店里办画展:从功能走廊到艺术展厅

发布时间:2026-01-28 15:01 -

舞台艺术勾勒文明迁徙之路

发布时间:2026-01-21 16:15 -

树洞画艺术点亮城市街头活力

发布时间:2026-01-14 14:53 -

雪雕艺术家冰城秀技艺

发布时间:2026-01-07 15:35 -

以艺术之名育成长之力

发布时间:2025-12-31 15:29 -

AI与艺术共创下的生命对话

发布时间:2025-12-24 15:25 -

深圳湾厦1012艺术季启幕 焕新社区艺术活力

发布时间:2025-12-17 15:55 -

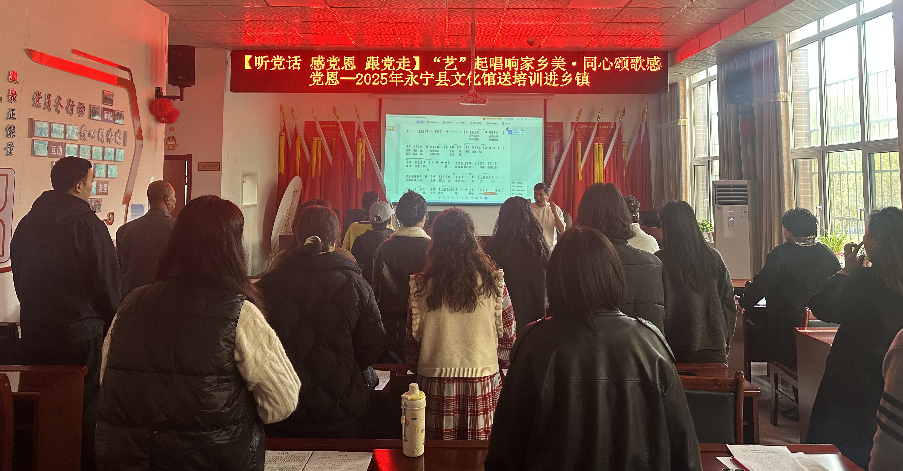

宁夏永宁:没有围墙的艺术课堂

发布时间:2025-12-10 15:33

网友评论