文化观|AI永远无法进行真正的艺术创作

时间:2025-03-06 14:40:19 来源:齐鲁晚报

近日,以DeepSeek为代表的AI再一次颠覆了人们的认知。以文学创作为例,只要输入明确的指令,AI能瞬间生成符合用户大致要求的文学作品。若是继续对条件加以细化,AI也可以对其创作出的作品进行完善。例如,作家郑渊洁在采访中提到,自己曾给AI下指令,用郑渊洁的手法写一篇以皮皮鲁为主人公的文章,然后他详细设置好具体场景,设计好故事中所需要出现的人物和关系。AI仅用4秒钟就完成了一篇作品,由此,郑渊洁认为自己写不过AI。但我们仔细分析可知,郑渊洁得出这个结论,关键在于他惊叹于AI写作的速度,但他不该忽略,如果没有数据库中自己繁多的文学作品,AI无论如何先进,也写不出郑渊洁风格的文学作品。AI的本质是数据分析、逻辑推理和机械模仿,它创作出来的东西是格式化的、程序化的,没有人的生命感怀和情感体验,也不可能给人带来真正的审美愉悦。

若是从资料占有和逻辑分析的角度而言,人类现在已经完败于AI。一个人穷其一生获得的知识终究是沧海一粟,而AI掌握的知识则浩瀚无边。在逻辑推理方面,人类更不是AI的对手。但是,艺术创作靠的不是广博的资料占有和严谨的逻辑分析,而是艺术家的兴发感动、生命感怀、层出不穷的想象力和创造力。作家余华曾在采访中表示,AI写作的逻辑性可能超越人类,但是却缺乏“错误的美感”,这种“错误的美感”就是逻辑分析之外的意外。生活有时候并不是按照套路出牌的,AI创作会调动数据库中海量的资料进行瞬间推理,可它却永远无法发掘出数据库之外的崭新可能。而这种AI所缺失的能力,恰恰是艺术创作最大的魅力所在。我们之所以对文学永远抱有期待,正是因为在阅读优秀的文学作品时总能看到惊喜和意外,进而从内心深处生发共鸣,艺术作品也因此给我们带来深深的审美感动。

若是将视野投向文学之外更广泛的艺术领域,我们依然可以得出相同的结论。目前AI已经可以根据用户的指令进行绘画创作,相信在不久的将来,这种艺术创作会变得更加精致。比如可以精确到模仿齐白石的笔触进行花鸟画创作,模仿徐悲鸿的笔触进行油画创作。随着技术进步,这种绘画的“颗粒度”也会变得越来越精细。只要输入详细的要求,它最终会创作出基本符合要求的作品。但是,这种作品本身还是对数据库的模仿,它永远不可能是真正的艺术。董其昌曾经提出,画家要以古人为师、以造化为师,还要以天地为师。AI充其量只能做到“以古人为师”,而无法达到更高的要求。换而言之,AI在本质上只是一个工具,它没有主体性,没有思想,没有情感,也无法创作出真正的艺术作品。

我国古代关于艺术创作有很多讨论,分析其中的一些文本,会对如今理解AI创作提供有益的启发。王微在《叙画》中写道:“望秋云,神飞扬;临春风,思浩荡”,在此明确提出人置身世界中,自然风景给人带来的兴发与感动。宋代郭熙在《林泉高致》中提出,画家要“身即山川而取之”,强调要对自然山水做直接的多角度的审美观照,而且这种审美观照要具有一定的广度和深度。郑板桥提出画家创作要有从“眼中之竹”到“胸中之竹”,再到“手中之竹”的过程,这其实是艺术家进行审美观照、艺术构思,再到艺术创作的复杂过程。王国维在《人间词话》中提出“天以百凶成就一词人”,强调生活苦难的磨炼对艺术家创作的重要性。中国的文艺理论极其丰富,仅仅是匆匆一瞥,就可以发现AI在任何一个方面都不可能达到这些要求,甚至拿这些要求来评价AI的创作都显得有些荒谬。这是因为就其本质而言,只有人才能创造出来艺术,AI不是人,不具有审美欣赏和艺术创作的主体性,所以即使它再先进,也只能是工具,无法创造出真正的艺术作品。

https://k.sina.com.cn/article_2011075080_77de920802001islg.html?from=cul

编辑:王俊杰 审编:徐豪

中国公益快讯客户端

扫一扫掌握更多资讯

最新最热

公益资讯

订阅栏目

效率阅读

视频直播

影音随行

-

酒店里办画展:从功能走廊到艺术展厅

发布时间:2026-01-28 15:01 -

舞台艺术勾勒文明迁徙之路

发布时间:2026-01-21 16:15 -

树洞画艺术点亮城市街头活力

发布时间:2026-01-14 14:53 -

雪雕艺术家冰城秀技艺

发布时间:2026-01-07 15:35 -

以艺术之名育成长之力

发布时间:2025-12-31 15:29 -

AI与艺术共创下的生命对话

发布时间:2025-12-24 15:25 -

深圳湾厦1012艺术季启幕 焕新社区艺术活力

发布时间:2025-12-17 15:55 -

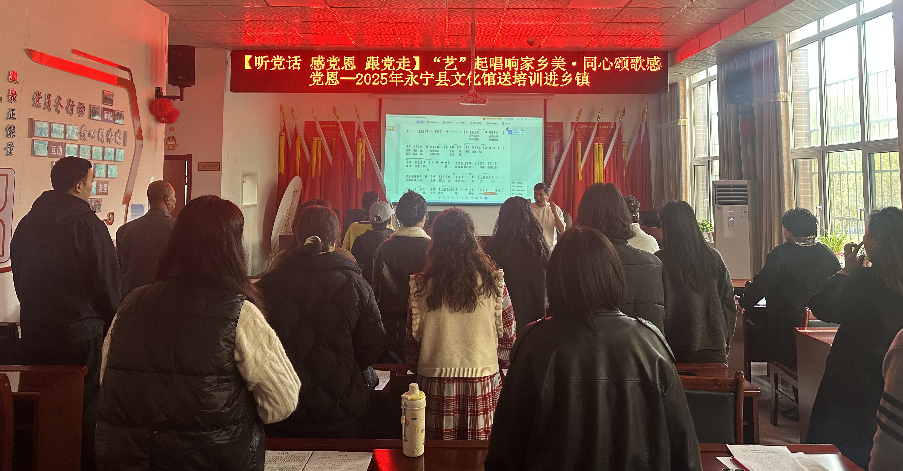

宁夏永宁:没有围墙的艺术课堂

发布时间:2025-12-10 15:33 -

第四届南充国际木偶艺术周开幕

发布时间:2025-12-05 11:36 -

最美河湖”艺术课堂

发布时间:2025-11-26 14:57

网友评论